文/中国人民大学金融学教授郑志刚

拼多多随着黄峥的卸任由之前的“同股不同权构架”重新回到“同股同权构架”。这为投资者理解日落条款如何实现控制权的状态依存,如何实现投票权配置权重倾斜和投资者权益保护二者之间的平衡提供了极好的案例。

黄峥的卸任与拼多多公司治理构架的演变2021年3月17日,拼多多创始人黄峥在致股东信中宣布卸任拼多多董事长,联合创始人陈磊继任。而就在9个多月前,陈磊刚刚接棒黄峥辞任的CEO一职。拼多多由黄峥和陈磊等于2015年创立,2018年在美国纳斯达克上市。根据近期发布2020年第四季度及全年财报,拼多多年活跃买家数达7.88亿,超过淘宝和京东,成为中国用户规模最大的电商平台。拼多多2018年7月在美国上市时同时借鉴京东的AB双重股权结构股票发行和阿里的合伙人制度,形成了拼多多多元而独特的治理构架。例如,拼多多一方面像京东一样直接发行AB双重股权结构股票。创始人黄峥持有投票权是A类股票10倍的全部B类股票。合计持股比例为44.6%的黄峥通过持有具有超级投票权的B类股票,投票权占比达89%。另一方面,拼多多设立具有直接任命执行董事和提名推荐CEO等权力,由黄峥、陈磊、孙沁(联合创始人)和范洁真(联合创始人)等为成员的合伙人,建立了类似于阿里的合伙人制度。

黄峥的卸任与拼多多公司治理构架的演变2021年3月17日,拼多多创始人黄峥在致股东信中宣布卸任拼多多董事长,联合创始人陈磊继任。而就在9个多月前,陈磊刚刚接棒黄峥辞任的CEO一职。拼多多由黄峥和陈磊等于2015年创立,2018年在美国纳斯达克上市。根据近期发布2020年第四季度及全年财报,拼多多年活跃买家数达7.88亿,超过淘宝和京东,成为中国用户规模最大的电商平台。拼多多2018年7月在美国上市时同时借鉴京东的AB双重股权结构股票发行和阿里的合伙人制度,形成了拼多多多元而独特的治理构架。例如,拼多多一方面像京东一样直接发行AB双重股权结构股票。创始人黄峥持有投票权是A类股票10倍的全部B类股票。合计持股比例为44.6%的黄峥通过持有具有超级投票权的B类股票,投票权占比达89%。另一方面,拼多多设立具有直接任命执行董事和提名推荐CEO等权力,由黄峥、陈磊、孙沁(联合创始人)和范洁真(联合创始人)等为成员的合伙人,建立了类似于阿里的合伙人制度。

那么,随着黄峥的卸任,拼多多的公司治理构架将发生哪些变化和调整呢?首先,随着黄峥的卸任,拼多多由之前的“同股不同权构架”重新回到中国投资者更加熟悉的“同股同权构架”。同股不同权构架由于投票权配置权重向创业团队倾斜,至少在形式上形成了表征决策错误责任承担能力的现金流权(例如黄峥出资占股东全部出资的44.6%)与表征对重要决策影响力的控制权(例如黄峥占比达89%的投票权)的分离,形成了经济学意义上成本与收益不对称的“负外部性”。这使得创业团队在理论上具备了以损害外部分散股东的权益为代价,谋取私人收益的动机和能力。因而长期以来,同股不同权构架受到主流公司治理理论的批评。但投票权配置权重向创业团队倾斜则很好地鼓励其投入更多的企业专用的人力资本,迎合了以互联网技术为标志的第四次产业革命浪潮对创新导向的组织重构的内在需求,为越来越多的创新导向的高科技企业所青睐,并受到资本市场投资者的认同和追捧。我们以拼多多为例。拼多多在美国纳斯达克2018年7月26日上市当日,发行价从19美元大涨逾40%,收于26.7美元,市值达295.78亿美元。为了实现创新导向下投票权配置权重适度倾斜与外部投资者权益保护二者之间的平衡,近年来,公司治理实践中逐步出现了一些治理制度的创新。其中日落条款就是上述制度创新的重要内容之一。所谓日落条款指的是在《公司章程》中对投票权配置权重倾斜的创业团队所持有B类股票转让退出,和转为A类股票以及创业团队权力限制的各种条款的总称。这次黄峥卸任,其名下1:10的超级投票权随之失效就是自动触发了拼多多《公司章程》中的相关日落条款的结果。而黄峥是拼多多具有超级投票权的B类股票的唯一持有人。这意味着拼多多未来只有一类股票,重新回到了“同股同权构架”。如果说拼多多以往通过AB双重股权结构股票的发行,黄峥在出资有限的前提下实现了对公司重要决策的主导,形成了“投入少但影响大”的控制权分布格局,那么,黄峥的卸任和公司治理构架的调整则重新使拼多多股东的投资额所占的比例同时代表了其投票权的影响力,出资比例越高,则影响力越大。中国A股在2019年7月科创板创立后开始接纳和包容AB双重股权结构股票。2020年1月20日上市的优刻得科技(688158)成为中国A股第一只“同股不同权构架”的股票。然而,迄今为止,中国A股上市公司并没有触发日落条款的任何案例。因而随着黄峥的卸任和拼多多公司治理构架的调整,为国内的投资者理解日落条款如何实现控制权的状态依存,如何实现投票权配置权重倾斜和投资者权益保护二者之间的平衡提供了极好的案例。它将在一定程度上解除中国为数众多的投资者对于“同股不同权构架”潜在的创业团队道德风险问题的顾虑和担忧。拼多多的案例清晰地表明,由于日落条款的引入,把业务模式创新的主导权交给创业团队,并不是意味着主要股东完全放弃控制权,控制权的实现是状态依存的。第二,虽然黄峥的超级投票权失效,但在公司章程修改之前,合伙人制度依然在拼多多的公司治理构架中发挥基础和关键作用,因而,作为合伙委员会的重要成员,黄峥对于拼多多未来董事会组织依然具有举足轻重的影响。经过向“繁星慈善基金”捐赠、拼多多合伙人集体以及天使投资人Pure Treasure Limited公司的股份划转,黄峥的持股比例从上市当年的44.6%已下降为卸任后的28.1%。尽管如此,黄峥仍然为拼多多持股比例最高的第一大股东。黄峥在致股东信中承诺,其名下股票将在未来三年内保持锁定,不会出售。在解读在后黄峥时代拼多多的公司治理构架演变时,一些媒体在强调黄峥对拼多多不容置疑的影响力,更多地看到了,在回归到“同股同权构架”后黄峥依然保持第一大股东地位的事实。我们在这里强调的是,合伙人制度同样是未来保持黄峥在拼多多公司治理构架中发挥重要影响的基础性制度之一。第三,拼多多在股东投票权履行问题上形成了一个独特模式。我们注意到,黄峥在致股东信中宣布,在其卸任后,其名下股份的投票权将委托拼多多董事会以投票的方式来进行决策。哈佛大学Oliver Hart教授将股东的权力区分为对公司重要事项在股东大会上进行最后裁决的剩余控制权和受益顺序排在雇员银行政府等利益相关者之后承担经营风险的剩余索取权,强调股东应该实现剩余控制权与剩余索取权的“匹配”,使“最后裁决”的权力和“承担责任”的义务相对应。然而,我们注意到,面对第四次产业革命对创新导向的组织重构的巨大现实诉求,在股权设计层面,股东权益履行将出现深度专业化分工趋势。在普通股东将着力风险分担的同时,将专业决策权力更多集中到创业团队手中,实现普通股东风险分担职能(Hart意义上的剩余索取权)与创业团队集中决策职能(Hart意义上的剩余控制权)这一原本统一在股东权益履行的两种权力(Hart意义上的产权)之间的专业化分工,以实现治理效率的提升。这事实上是包括AB双重股权结构股票和合伙人制度在内的在新经济企业控制权安排中十分流行背后的原因。未来分散股东投票权的履行将基于股东意愿满足的市场行为,委托给专业的代理投票机构,因而在股东投票权履行过程中同样出现一种专业化分工趋势。我们看到黄峥将其持有的股份的表决权委托给董事会履行则成为这一趋势下的一个新的例证。但未来拼多多董事会基于怎样的代理投票表决协议来代黄峥履行投票权力,以及该协议如何保护黄峥作为股东的权益将有待进一步观察。至少从目前看,陈磊作为董事长的拼多多董事会深得黄峥的信赖是包括黄峥本人在内的拼多多创业团队在这次黄峥卸任中试图向资本市场传递的强烈而明确的信号。

那么,随着黄峥的卸任,拼多多的公司治理构架将发生哪些变化和调整呢?首先,随着黄峥的卸任,拼多多由之前的“同股不同权构架”重新回到中国投资者更加熟悉的“同股同权构架”。同股不同权构架由于投票权配置权重向创业团队倾斜,至少在形式上形成了表征决策错误责任承担能力的现金流权(例如黄峥出资占股东全部出资的44.6%)与表征对重要决策影响力的控制权(例如黄峥占比达89%的投票权)的分离,形成了经济学意义上成本与收益不对称的“负外部性”。这使得创业团队在理论上具备了以损害外部分散股东的权益为代价,谋取私人收益的动机和能力。因而长期以来,同股不同权构架受到主流公司治理理论的批评。但投票权配置权重向创业团队倾斜则很好地鼓励其投入更多的企业专用的人力资本,迎合了以互联网技术为标志的第四次产业革命浪潮对创新导向的组织重构的内在需求,为越来越多的创新导向的高科技企业所青睐,并受到资本市场投资者的认同和追捧。我们以拼多多为例。拼多多在美国纳斯达克2018年7月26日上市当日,发行价从19美元大涨逾40%,收于26.7美元,市值达295.78亿美元。为了实现创新导向下投票权配置权重适度倾斜与外部投资者权益保护二者之间的平衡,近年来,公司治理实践中逐步出现了一些治理制度的创新。其中日落条款就是上述制度创新的重要内容之一。所谓日落条款指的是在《公司章程》中对投票权配置权重倾斜的创业团队所持有B类股票转让退出,和转为A类股票以及创业团队权力限制的各种条款的总称。这次黄峥卸任,其名下1:10的超级投票权随之失效就是自动触发了拼多多《公司章程》中的相关日落条款的结果。而黄峥是拼多多具有超级投票权的B类股票的唯一持有人。这意味着拼多多未来只有一类股票,重新回到了“同股同权构架”。如果说拼多多以往通过AB双重股权结构股票的发行,黄峥在出资有限的前提下实现了对公司重要决策的主导,形成了“投入少但影响大”的控制权分布格局,那么,黄峥的卸任和公司治理构架的调整则重新使拼多多股东的投资额所占的比例同时代表了其投票权的影响力,出资比例越高,则影响力越大。中国A股在2019年7月科创板创立后开始接纳和包容AB双重股权结构股票。2020年1月20日上市的优刻得科技(688158)成为中国A股第一只“同股不同权构架”的股票。然而,迄今为止,中国A股上市公司并没有触发日落条款的任何案例。因而随着黄峥的卸任和拼多多公司治理构架的调整,为国内的投资者理解日落条款如何实现控制权的状态依存,如何实现投票权配置权重倾斜和投资者权益保护二者之间的平衡提供了极好的案例。它将在一定程度上解除中国为数众多的投资者对于“同股不同权构架”潜在的创业团队道德风险问题的顾虑和担忧。拼多多的案例清晰地表明,由于日落条款的引入,把业务模式创新的主导权交给创业团队,并不是意味着主要股东完全放弃控制权,控制权的实现是状态依存的。第二,虽然黄峥的超级投票权失效,但在公司章程修改之前,合伙人制度依然在拼多多的公司治理构架中发挥基础和关键作用,因而,作为合伙委员会的重要成员,黄峥对于拼多多未来董事会组织依然具有举足轻重的影响。经过向“繁星慈善基金”捐赠、拼多多合伙人集体以及天使投资人Pure Treasure Limited公司的股份划转,黄峥的持股比例从上市当年的44.6%已下降为卸任后的28.1%。尽管如此,黄峥仍然为拼多多持股比例最高的第一大股东。黄峥在致股东信中承诺,其名下股票将在未来三年内保持锁定,不会出售。在解读在后黄峥时代拼多多的公司治理构架演变时,一些媒体在强调黄峥对拼多多不容置疑的影响力,更多地看到了,在回归到“同股同权构架”后黄峥依然保持第一大股东地位的事实。我们在这里强调的是,合伙人制度同样是未来保持黄峥在拼多多公司治理构架中发挥重要影响的基础性制度之一。第三,拼多多在股东投票权履行问题上形成了一个独特模式。我们注意到,黄峥在致股东信中宣布,在其卸任后,其名下股份的投票权将委托拼多多董事会以投票的方式来进行决策。哈佛大学Oliver Hart教授将股东的权力区分为对公司重要事项在股东大会上进行最后裁决的剩余控制权和受益顺序排在雇员银行政府等利益相关者之后承担经营风险的剩余索取权,强调股东应该实现剩余控制权与剩余索取权的“匹配”,使“最后裁决”的权力和“承担责任”的义务相对应。然而,我们注意到,面对第四次产业革命对创新导向的组织重构的巨大现实诉求,在股权设计层面,股东权益履行将出现深度专业化分工趋势。在普通股东将着力风险分担的同时,将专业决策权力更多集中到创业团队手中,实现普通股东风险分担职能(Hart意义上的剩余索取权)与创业团队集中决策职能(Hart意义上的剩余控制权)这一原本统一在股东权益履行的两种权力(Hart意义上的产权)之间的专业化分工,以实现治理效率的提升。这事实上是包括AB双重股权结构股票和合伙人制度在内的在新经济企业控制权安排中十分流行背后的原因。未来分散股东投票权的履行将基于股东意愿满足的市场行为,委托给专业的代理投票机构,因而在股东投票权履行过程中同样出现一种专业化分工趋势。我们看到黄峥将其持有的股份的表决权委托给董事会履行则成为这一趋势下的一个新的例证。但未来拼多多董事会基于怎样的代理投票表决协议来代黄峥履行投票权力,以及该协议如何保护黄峥作为股东的权益将有待进一步观察。至少从目前看,陈磊作为董事长的拼多多董事会深得黄峥的信赖是包括黄峥本人在内的拼多多创业团队在这次黄峥卸任中试图向资本市场传递的强烈而明确的信号。

黄峥的卸任也为新经济企业包括退休、传承等在内的企业制度建设带来了一些值得思考和观察的有趣现象。第一,与近来热烈讨论的由于人均寿命的延长和人口老龄化问题而出现的延迟退休趋势相反,在竞争日趋激烈的新经济企业却出现了创始人提前退休这一相反的趋势。马云在54岁时辞任阿里的董事局主席,回归教育本业,而比尔??盖茨同样在40多岁的壮年急流勇退,致力于慈善工作。今年只有56岁的亚马逊创始人贝索斯也于2021年2月3日宣布将于第三季度卸任亚马逊CEO。而黄峥还不到41岁就卸任,希望未来努力成为“科学家的助理”。一些新经济企业是否由于创始人的提前退休而使继任的年轻领导人更容易不落窠臼,推陈出新,脱颖而出,续写公司的辉煌值得观察。第二,很多传统企业在创始人年老体衰后,不得不试图说服了无兴趣的子女继承父业,思考如何实现企业传承的问题时,一些新经济企业创始人却简单遵循资本市场的基本规则和内在逻辑,自动实现了企业的有序有效传承。只有在激烈的市场竞争中找到一个真正能创造出新的盈利模式的继承人才能保证创始人手中的股票不会变为废纸。马云对张勇的选择逻辑如此,黄峥对陈磊的选择逻辑同样如此。

蚂蚁集团的有限合伙构架和控制权安排背后的治理逻辑虽然由于监管环境的变化展缓上市,但蚂蚁集团为上市公司如何利用有限合伙构架完成公司控制权安排,进而公司治理理论和实务理解控制权安排背后的治理逻辑提供了经典案例。在蚂蚁采用的有限合伙构架中,控制权向执行合伙事务的普通合伙人背后的实控人倾斜,使原本统一于同一股东的剩余控制权与剩余索取权的权利履行实现了深度专业化分工,而有限合伙人则成为股权激励计划的受益人。因而有限合伙构架兼具股权激励和公司控制功能,在性质上十分类似于投票权配置权重向创业团队倾斜的“同股不同权”构架。一定程度上,蚂蚁未来上市拟采用的有限合伙构架可以理解为是阿里合伙人制度变相形成的“同股不同权构架”的“升级版”。具体体现在,从阿里“标配”股权激励计划“升级”到蚂蚁“内嵌”股权激励计划;实际控制权从阿里的合伙人集体持有“升级”到蚂蚁有限合伙构架下负责执行合伙事务的普通合伙人背后的实控人;从阿里合伙人制度实施依赖主要股东的背书和谅解“升级”到依赖有限合伙构架的投资协议。原计划于2020年11月5日在上交所科创板和港交所主板“同步上市”的蚂蚁集团由于外部监管环境的变化展缓上市。除了监管环境变化将为蚂蚁营运模式进而未来上市估值产生怎样的影响,蚂蚁未来上市将采用怎样的控制权安排同样引人瞩目。从蚂蚁在这次上市准备过程中颁布的招股说明书,我们看到,蚂蚁基于有限合伙投资协议形成的控制链条(以下简称有限合伙构架)最终完成了控制权安排。有限合伙投资协议最早起源于10世纪左右意大利一种被称为Commenda的契约。一家有限合伙公司由两类合伙人组成。其中,普通合伙人作为执行事务合伙人负责投资管理,代行有限合伙公司所持有股票的相应股东权利,对合伙企业债务承担无限连带责任,而有限合伙人只享有按照投资协议的经济收益权利,不干预具体的投资管理和代行的股东权利,以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。由于对出资人以有限责任的方式对投资风险进行隔离,和(负责投资管理)普通合伙人与(负责风险分担)有限合伙人的专业化分工带来的投资效率的提升,再加上有限合伙制企业不是法人,享受免税待遇等诸多优势,有限合伙成为股权投资基金等十分青睐的组织形式之一。我们注意到,以有限合伙构架完成公司控制权安排的公司在我国A股上市公司中并不多见。虽然由于监管环境的变化展缓上市,但蚂蚁集团为上市公司如何利用有限合伙构架完成公司控制权安排,进而公司治理理论和实务理解控制权安排背后的治理逻辑提供了经典案例。那么,蚂蚁未来上市采用有限合伙构架实现的控制权安排背后体现了怎样的治理逻辑呢?首先,通过设立有限合伙构架,实控人实现了对未来上市后成为公众公司的蚂蚁集团的控制。蚂蚁的有限合伙构架事实上可以分为三层。第一层是确立实控人相对控股地位,同时隔离有限合伙协议中的普通合伙人债务无限连带责任的有限责任公司杭州云铂。持有杭州云铂34%股份的马云,与分别持有22%的井贤栋、胡晓明和蒋芳同时签署《一致行动协议》。按照杭州云铂的公司章程,杭州云铂对蚂蚁行使股东权利时,需经过股东所持表决权的2/3以上批准。这意味着持股34%的马云拥有“一票否决权”,相对控股杭州云铂。第二层是两级五家的有限合伙公司。在五家有限合伙公司中,马云相对控股的杭州云铂成为执行合伙事务的普通合伙人,负责投资管理,代行蚂蚁股东权利。其中上一级的君洁和君济同时是下一级的杭州君瀚和杭州君澳的有限合伙人。第三层是直接持有蚂蚁29.9%的杭州君瀚和持有蚂蚁20.7%杭州君澳通过合计持有蚂蚁集团50.5177%的股份成为蚂蚁的控股股东。这样,在第一层杭州云铂相对控股的马云,通过使杭州云铂成为第二层众多有限合伙公司执行合伙事务的普通合伙人,穿透控制在第三层的蚂蚁的两家控股股东,最终成为蚂蚁集团的实控人。

蚂蚁集团的有限合伙构架和控制权安排背后的治理逻辑虽然由于监管环境的变化展缓上市,但蚂蚁集团为上市公司如何利用有限合伙构架完成公司控制权安排,进而公司治理理论和实务理解控制权安排背后的治理逻辑提供了经典案例。在蚂蚁采用的有限合伙构架中,控制权向执行合伙事务的普通合伙人背后的实控人倾斜,使原本统一于同一股东的剩余控制权与剩余索取权的权利履行实现了深度专业化分工,而有限合伙人则成为股权激励计划的受益人。因而有限合伙构架兼具股权激励和公司控制功能,在性质上十分类似于投票权配置权重向创业团队倾斜的“同股不同权”构架。一定程度上,蚂蚁未来上市拟采用的有限合伙构架可以理解为是阿里合伙人制度变相形成的“同股不同权构架”的“升级版”。具体体现在,从阿里“标配”股权激励计划“升级”到蚂蚁“内嵌”股权激励计划;实际控制权从阿里的合伙人集体持有“升级”到蚂蚁有限合伙构架下负责执行合伙事务的普通合伙人背后的实控人;从阿里合伙人制度实施依赖主要股东的背书和谅解“升级”到依赖有限合伙构架的投资协议。原计划于2020年11月5日在上交所科创板和港交所主板“同步上市”的蚂蚁集团由于外部监管环境的变化展缓上市。除了监管环境变化将为蚂蚁营运模式进而未来上市估值产生怎样的影响,蚂蚁未来上市将采用怎样的控制权安排同样引人瞩目。从蚂蚁在这次上市准备过程中颁布的招股说明书,我们看到,蚂蚁基于有限合伙投资协议形成的控制链条(以下简称有限合伙构架)最终完成了控制权安排。有限合伙投资协议最早起源于10世纪左右意大利一种被称为Commenda的契约。一家有限合伙公司由两类合伙人组成。其中,普通合伙人作为执行事务合伙人负责投资管理,代行有限合伙公司所持有股票的相应股东权利,对合伙企业债务承担无限连带责任,而有限合伙人只享有按照投资协议的经济收益权利,不干预具体的投资管理和代行的股东权利,以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。由于对出资人以有限责任的方式对投资风险进行隔离,和(负责投资管理)普通合伙人与(负责风险分担)有限合伙人的专业化分工带来的投资效率的提升,再加上有限合伙制企业不是法人,享受免税待遇等诸多优势,有限合伙成为股权投资基金等十分青睐的组织形式之一。我们注意到,以有限合伙构架完成公司控制权安排的公司在我国A股上市公司中并不多见。虽然由于监管环境的变化展缓上市,但蚂蚁集团为上市公司如何利用有限合伙构架完成公司控制权安排,进而公司治理理论和实务理解控制权安排背后的治理逻辑提供了经典案例。那么,蚂蚁未来上市采用有限合伙构架实现的控制权安排背后体现了怎样的治理逻辑呢?首先,通过设立有限合伙构架,实控人实现了对未来上市后成为公众公司的蚂蚁集团的控制。蚂蚁的有限合伙构架事实上可以分为三层。第一层是确立实控人相对控股地位,同时隔离有限合伙协议中的普通合伙人债务无限连带责任的有限责任公司杭州云铂。持有杭州云铂34%股份的马云,与分别持有22%的井贤栋、胡晓明和蒋芳同时签署《一致行动协议》。按照杭州云铂的公司章程,杭州云铂对蚂蚁行使股东权利时,需经过股东所持表决权的2/3以上批准。这意味着持股34%的马云拥有“一票否决权”,相对控股杭州云铂。第二层是两级五家的有限合伙公司。在五家有限合伙公司中,马云相对控股的杭州云铂成为执行合伙事务的普通合伙人,负责投资管理,代行蚂蚁股东权利。其中上一级的君洁和君济同时是下一级的杭州君瀚和杭州君澳的有限合伙人。第三层是直接持有蚂蚁29.9%的杭州君瀚和持有蚂蚁20.7%杭州君澳通过合计持有蚂蚁集团50.5177%的股份成为蚂蚁的控股股东。这样,在第一层杭州云铂相对控股的马云,通过使杭州云铂成为第二层众多有限合伙公司执行合伙事务的普通合伙人,穿透控制在第三层的蚂蚁的两家控股股东,最终成为蚂蚁集团的实控人。

除了近年来出现的有限合伙构架,实控人往往借助形成金字塔控股结构链条和直接或变相形成“同股不同权构架”来实现公司控制。其中,直接形成同股不同权构架的例子是发行AB双重股权结构股票的京东,而变相形成“同股不同权构架”的例子是阿里的合伙人制度(郑志刚等,2016)。2014年阿里上市申请遭到当时依然奉行“同股同权原则”的港交所拒绝,被迫远赴接纳“同股不同权构架”的美国纽交所上市。我们将上述三种实控人用来实现公司控制方式的比较总结在下表1中。表1:三种实控人实现公司控制的方式

除了近年来出现的有限合伙构架,实控人往往借助形成金字塔控股结构链条和直接或变相形成“同股不同权构架”来实现公司控制。其中,直接形成同股不同权构架的例子是发行AB双重股权结构股票的京东,而变相形成“同股不同权构架”的例子是阿里的合伙人制度(郑志刚等,2016)。2014年阿里上市申请遭到当时依然奉行“同股同权原则”的港交所拒绝,被迫远赴接纳“同股不同权构架”的美国纽交所上市。我们将上述三种实控人用来实现公司控制方式的比较总结在下表1中。表1:三种实控人实现公司控制的方式

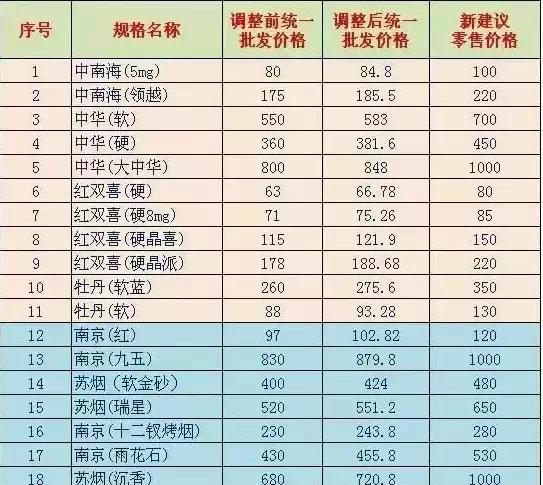

从表征责任承担能力的实际投入资金比例的现金流权(收益权)与借助公司控制方式形成的表征实控人在重大事项决策影响力的控制权的分离程度来看,在传统的金字塔控股结构中,二者的分离程度相对较弱,主要取决于金字塔控股结构的层级;在同股不同权构架中,二者的分离程度相对居中,主要取决于A类股票表决权高于B类股票的倍数;而在有限合伙构架中,负责执行合伙事务的普通合伙人通过有限合伙投资协议往往可以撬动比金字塔控股结构和同股不同权构架多得多的有限合伙人投入的资金,可以形成现金流权与控制权很强程度的分离。例如,在2019年12月格力股改的案例中,从格力集团手中收购格力电器15%股权的珠海明骏成为格力电器新的大股东。而在珠海明骏中,出资99.96%的深圳高瓴瀚盈投资咨询中心是有限合伙人,出资仅0.04%的珠海贤盈则是负责执行事务的普通合伙人。从控制权配置权重的倾斜方向来看,金字塔控股结构指向处于金字塔控股结构塔尖的最终所有者,同股不同权构架则指向持有更高投票权的A类股票持有人,而有限合伙构架则指向执行合伙事务的普通合伙人。从实现形式来看,金字塔控股结构往往形成庞大的资本系族,产生广泛的政治经济社会影响,实现形式十分明显;又被称为“不平等投票权”的同股不同权构架,由于有违资本市场长期奉行的“同股同权原则”,实现形式也相对明显;而有限合伙构架与前两种实现方式相比,至少在形式上需要对上市公司股份有直接大比例的持有,同时一些有限合伙构架从员工持股计划改造而来,推出股权激励计划的动机往往掩盖了实控人加强公司控制的动机,因而在实现形式上显得隐蔽。从是否内嵌股权激励计划来看,金字塔控股结构需要单独设置,而同股不同权构架和有限合伙构架则往往内嵌股权激励计划,或者使投票权配置权重倾斜的创业团队,或者使有限合伙人成为股权激励计划的受益对象。从税赋水平来看,面临缴纳公司间股利税(包括我国在内的一些国家尚未开征)的金字塔控股结构的税负水平远远高于股东或合伙人直接纳税的同股不同权构架与有限合伙构架的税赋水平。从总体实施成本来看,金字塔控股结构由于要投入资金,形成控股链条,总体实施成本较高;有限合伙构架则基于有限合伙投资协议,操作简单便捷,实施成本低;而同股不同权构架则由于受到对外部分散股东权益保护不足的质疑,往往不得不标配确保控制权状态依存的日落条款等,总体实施成本介于金字塔控股结构与有限合伙构架二者之间。其次,通过有限合伙构架,蚂蚁“内嵌”股权激励计划,实现了对员工的激励。在控制权向负责执行合伙事务的普通合伙人背后的实控人倾斜的同时,有限合伙构架中的有限合伙人成为股权激励计划的受益人。受到《合伙企业法》对有限合伙企业由2个以上50个以下合伙人设立的限制,从2012年12月11日设立的杭州君澳以来,蚂蚁每推出一次股权激励计划,就需要设立新的有限合伙公司以扩容。目前,以有限合伙人身份成为股权激励受益人的蚂蚁高管共39位。我们可以简单地把员工持股(股权激励)计划管理方式概括为以下四种。第一种是聘请专业资管机构代管的员工持股计划,第二种是公司成立管理委员会自管的员工持股计划,第三种是公司成立有限责任公司自管的员工持股计划,第四种是蚂蚁未来上市选择的有限合伙构架。表2总结对四种股权激励实现方式的比较。表2:四种员工持股(股权激励)计划管理方式

从表征责任承担能力的实际投入资金比例的现金流权(收益权)与借助公司控制方式形成的表征实控人在重大事项决策影响力的控制权的分离程度来看,在传统的金字塔控股结构中,二者的分离程度相对较弱,主要取决于金字塔控股结构的层级;在同股不同权构架中,二者的分离程度相对居中,主要取决于A类股票表决权高于B类股票的倍数;而在有限合伙构架中,负责执行合伙事务的普通合伙人通过有限合伙投资协议往往可以撬动比金字塔控股结构和同股不同权构架多得多的有限合伙人投入的资金,可以形成现金流权与控制权很强程度的分离。例如,在2019年12月格力股改的案例中,从格力集团手中收购格力电器15%股权的珠海明骏成为格力电器新的大股东。而在珠海明骏中,出资99.96%的深圳高瓴瀚盈投资咨询中心是有限合伙人,出资仅0.04%的珠海贤盈则是负责执行事务的普通合伙人。从控制权配置权重的倾斜方向来看,金字塔控股结构指向处于金字塔控股结构塔尖的最终所有者,同股不同权构架则指向持有更高投票权的A类股票持有人,而有限合伙构架则指向执行合伙事务的普通合伙人。从实现形式来看,金字塔控股结构往往形成庞大的资本系族,产生广泛的政治经济社会影响,实现形式十分明显;又被称为“不平等投票权”的同股不同权构架,由于有违资本市场长期奉行的“同股同权原则”,实现形式也相对明显;而有限合伙构架与前两种实现方式相比,至少在形式上需要对上市公司股份有直接大比例的持有,同时一些有限合伙构架从员工持股计划改造而来,推出股权激励计划的动机往往掩盖了实控人加强公司控制的动机,因而在实现形式上显得隐蔽。从是否内嵌股权激励计划来看,金字塔控股结构需要单独设置,而同股不同权构架和有限合伙构架则往往内嵌股权激励计划,或者使投票权配置权重倾斜的创业团队,或者使有限合伙人成为股权激励计划的受益对象。从税赋水平来看,面临缴纳公司间股利税(包括我国在内的一些国家尚未开征)的金字塔控股结构的税负水平远远高于股东或合伙人直接纳税的同股不同权构架与有限合伙构架的税赋水平。从总体实施成本来看,金字塔控股结构由于要投入资金,形成控股链条,总体实施成本较高;有限合伙构架则基于有限合伙投资协议,操作简单便捷,实施成本低;而同股不同权构架则由于受到对外部分散股东权益保护不足的质疑,往往不得不标配确保控制权状态依存的日落条款等,总体实施成本介于金字塔控股结构与有限合伙构架二者之间。其次,通过有限合伙构架,蚂蚁“内嵌”股权激励计划,实现了对员工的激励。在控制权向负责执行合伙事务的普通合伙人背后的实控人倾斜的同时,有限合伙构架中的有限合伙人成为股权激励计划的受益人。受到《合伙企业法》对有限合伙企业由2个以上50个以下合伙人设立的限制,从2012年12月11日设立的杭州君澳以来,蚂蚁每推出一次股权激励计划,就需要设立新的有限合伙公司以扩容。目前,以有限合伙人身份成为股权激励受益人的蚂蚁高管共39位。我们可以简单地把员工持股(股权激励)计划管理方式概括为以下四种。第一种是聘请专业资管机构代管的员工持股计划,第二种是公司成立管理委员会自管的员工持股计划,第三种是公司成立有限责任公司自管的员工持股计划,第四种是蚂蚁未来上市选择的有限合伙构架。表2总结对四种股权激励实现方式的比较。表2:四种员工持股(股权激励)计划管理方式

从表2看到,第一种聘请专业资管机构代管的员工持股计划,在时机选择上往往是上市后推出,从激励动机来看,比较单纯,控制权加强的意蕴并不强烈,因而在性质上属于“市场化”员工持股计划,但需要向资管机构支付管理费;第二种公司成立管理委员会自管的员工持股计划从激励动机而言,并不能排除公司实控人希望通过兼任管委会负责人加强公司控制的可能性,因而激励动机相对复杂。尽管管理委员会不能成为上市发起股东,但成立管理委员会自管是一些公司推出员工持股计划通行的做法,因而在性质上属于“标准的”员工持股计划;第三种公司成立有限责任公司自管的员工持股计划与第二种公司成立管理委员会自管的员工持股计划类似,不能排除实控人利用作为有限责任公司需要设立的董事会,通过实控人兼任董事长,加强公司控制的可能性,因而激励动机较为复杂。如果说管理委员会一定程度上具有员工民主管理的色彩,那么,成立有限责任公司则更多将权力集中在实控人具有更大影响力的董事会,因而,在性质上,我们可以把第三种公司成立有限责任公司自管的员工持股计划称为防御型员工持股计划。而第三种管理机构作为有限责任公司需要成立专门的董事会,与第二种往往由员工兼任管理委员会委员相比,实施直接成本更高。第四种有限合伙构架可以成为公司上市发起人,员工股权变动不涉及工商重新注册登记,一方面可以作为实控人撬动资金加强公司控制的实现方式,一方面有助于实现对员工的股权激励,是兼备激励员工和加强控制功能的复合体,因而,实控人加强控制的意蕴强烈,激励动机则相应变得复杂。从税负水平来看,除了第三种涉及成立有限责任公司双重课税的问题,总体税负水平较高外,其他三种的税负水平并不太高。

从表2看到,第一种聘请专业资管机构代管的员工持股计划,在时机选择上往往是上市后推出,从激励动机来看,比较单纯,控制权加强的意蕴并不强烈,因而在性质上属于“市场化”员工持股计划,但需要向资管机构支付管理费;第二种公司成立管理委员会自管的员工持股计划从激励动机而言,并不能排除公司实控人希望通过兼任管委会负责人加强公司控制的可能性,因而激励动机相对复杂。尽管管理委员会不能成为上市发起股东,但成立管理委员会自管是一些公司推出员工持股计划通行的做法,因而在性质上属于“标准的”员工持股计划;第三种公司成立有限责任公司自管的员工持股计划与第二种公司成立管理委员会自管的员工持股计划类似,不能排除实控人利用作为有限责任公司需要设立的董事会,通过实控人兼任董事长,加强公司控制的可能性,因而激励动机较为复杂。如果说管理委员会一定程度上具有员工民主管理的色彩,那么,成立有限责任公司则更多将权力集中在实控人具有更大影响力的董事会,因而,在性质上,我们可以把第三种公司成立有限责任公司自管的员工持股计划称为防御型员工持股计划。而第三种管理机构作为有限责任公司需要成立专门的董事会,与第二种往往由员工兼任管理委员会委员相比,实施直接成本更高。第四种有限合伙构架可以成为公司上市发起人,员工股权变动不涉及工商重新注册登记,一方面可以作为实控人撬动资金加强公司控制的实现方式,一方面有助于实现对员工的股权激励,是兼备激励员工和加强控制功能的复合体,因而,实控人加强控制的意蕴强烈,激励动机则相应变得复杂。从税负水平来看,除了第三种涉及成立有限责任公司双重课税的问题,总体税负水平较高外,其他三种的税负水平并不太高。

图1:阿里的合伙人制度升级为蚂蚁的有限合伙构架作为兼具股权激励和公司控制功能的有限合伙构架在性质上十分类似于投票权配置权重向创业团队倾斜的“同股不同权”构架,在控制权向少数执行合伙事务的普通合伙人背后的实控人倾斜的同时,有限合伙构架中的有限合伙人成为股权激励计划的受益人。因而,蚂蚁此次上市采用的有限合伙构架一定程度上可以理解为是阿里合伙人制度变相形成的“同股不同权构架”的“升级版”。我们可以从以下三个方面理解从阿里的合伙人制度到蚂蚁的有限合伙构架的“升级”过程。第一,从阿里“标配”股权激励计划“升级”到蚂蚁“内嵌”股权激励计划。阿里合伙人合计持股13%,永久合伙人马云和蔡崇信分别持股7.6%和3.1%,其他高管和董事个人持股均低于1%。合伙人被要求任期前三年持股总数不能低于任职日所持股票的60%,三年后则不得低于40%,以对合伙人转让股份进行限制。作为对照,对高管的股权激励捆绑在有限合伙协议下,由执行合伙事务的普通合伙人负责投资管理,代行股东权利的同时,蚂蚁的高管作为有限合伙人成为股权激励计划的受益人。因而,蚂蚁以“内嵌”股权激励计划的方式实现了阿里“标配”股权激励计划的“升级”。第二,实际控制权从阿里的合伙人集体持有“升级”到蚂蚁有限合伙构架下负责执行合伙事务的普通合伙人背后的实控人。作为阿里的内部管理制度,合伙人制度对合伙人遴选,管理、退出有着十分详尽的规定。除了作为合伙人核心的马云和作为永久合伙人的马云和蔡崇信,合伙人设立合伙人委员会负责主持合伙人遴选及其年终奖金分配等事宜。三年任期的合伙人委员会成员,经合伙人投票差额选举产生。而对于那些未能履行合伙人的义务,不能践行公司的使命、愿景和价值观,存在欺诈、严重不当行为或重大过失的合伙人,可以经过半数出席的合伙人同意,免去其合伙人资格。天猫蒋凡被除名阿里合伙人是新近的例子。与阿里合伙人制度作为内部管理制度复杂详尽的规定不同,马云通过有限合伙构架的穿透,直接实现对蚂蚁的实际控制。需要指出的是,蚂蚁的有限合伙构架在一定意义上完成了股东权利实现方式新的创新。我们知道,股东在股东大会上对重大事项表决的投票权被认为是2016年诺奖得主哈特教授发展的现代产权理论中剩余控制权的集中体现,由出资比例决定的收益权被认为是剩余索取权的体现(Grossman and Hart,1986;Hart and Moore,1990;Hart,1995)。在“同股同权”构架下,股东按照持有股份的多寡,依据“一股一票原则” 直接在股东大会上完成投票;在“同股不同权”构架下,由于投票权的配置权重向创业团队倾斜,外部分散股东持有的是被稀释的“投票权”。面对日渐加深的信息不对称,把自己不熟悉的业务模式创新的表决委托给专业投票机构代理将受到越来越多股东的欢迎。而蚂蚁未来上市采用的有限合伙构架一定程度上成为股东投票权代理的另类实现。在蚂蚁的有限合伙构架中,负责合伙事务的普通合伙人负责代表有限合伙公司履行所持有股票的股东的投票权,而有限合伙人作为经济激励计划的受益者负责承担风险。这里普通合伙人代行的股东投票权对应的事实上是哈特意义上的股东剩余控制权,有限合伙人负责承担风险对应的是哈特意义上的股东剩余索取权。我们看到,在有限合伙构架下,原本统一于同一股东的剩余控制权与剩余索取权的股东权利履行实现了深度专业化分工。

图1:阿里的合伙人制度升级为蚂蚁的有限合伙构架作为兼具股权激励和公司控制功能的有限合伙构架在性质上十分类似于投票权配置权重向创业团队倾斜的“同股不同权”构架,在控制权向少数执行合伙事务的普通合伙人背后的实控人倾斜的同时,有限合伙构架中的有限合伙人成为股权激励计划的受益人。因而,蚂蚁此次上市采用的有限合伙构架一定程度上可以理解为是阿里合伙人制度变相形成的“同股不同权构架”的“升级版”。我们可以从以下三个方面理解从阿里的合伙人制度到蚂蚁的有限合伙构架的“升级”过程。第一,从阿里“标配”股权激励计划“升级”到蚂蚁“内嵌”股权激励计划。阿里合伙人合计持股13%,永久合伙人马云和蔡崇信分别持股7.6%和3.1%,其他高管和董事个人持股均低于1%。合伙人被要求任期前三年持股总数不能低于任职日所持股票的60%,三年后则不得低于40%,以对合伙人转让股份进行限制。作为对照,对高管的股权激励捆绑在有限合伙协议下,由执行合伙事务的普通合伙人负责投资管理,代行股东权利的同时,蚂蚁的高管作为有限合伙人成为股权激励计划的受益人。因而,蚂蚁以“内嵌”股权激励计划的方式实现了阿里“标配”股权激励计划的“升级”。第二,实际控制权从阿里的合伙人集体持有“升级”到蚂蚁有限合伙构架下负责执行合伙事务的普通合伙人背后的实控人。作为阿里的内部管理制度,合伙人制度对合伙人遴选,管理、退出有着十分详尽的规定。除了作为合伙人核心的马云和作为永久合伙人的马云和蔡崇信,合伙人设立合伙人委员会负责主持合伙人遴选及其年终奖金分配等事宜。三年任期的合伙人委员会成员,经合伙人投票差额选举产生。而对于那些未能履行合伙人的义务,不能践行公司的使命、愿景和价值观,存在欺诈、严重不当行为或重大过失的合伙人,可以经过半数出席的合伙人同意,免去其合伙人资格。天猫蒋凡被除名阿里合伙人是新近的例子。与阿里合伙人制度作为内部管理制度复杂详尽的规定不同,马云通过有限合伙构架的穿透,直接实现对蚂蚁的实际控制。需要指出的是,蚂蚁的有限合伙构架在一定意义上完成了股东权利实现方式新的创新。我们知道,股东在股东大会上对重大事项表决的投票权被认为是2016年诺奖得主哈特教授发展的现代产权理论中剩余控制权的集中体现,由出资比例决定的收益权被认为是剩余索取权的体现(Grossman and Hart,1986;Hart and Moore,1990;Hart,1995)。在“同股同权”构架下,股东按照持有股份的多寡,依据“一股一票原则” 直接在股东大会上完成投票;在“同股不同权”构架下,由于投票权的配置权重向创业团队倾斜,外部分散股东持有的是被稀释的“投票权”。面对日渐加深的信息不对称,把自己不熟悉的业务模式创新的表决委托给专业投票机构代理将受到越来越多股东的欢迎。而蚂蚁未来上市采用的有限合伙构架一定程度上成为股东投票权代理的另类实现。在蚂蚁的有限合伙构架中,负责合伙事务的普通合伙人负责代表有限合伙公司履行所持有股票的股东的投票权,而有限合伙人作为经济激励计划的受益者负责承担风险。这里普通合伙人代行的股东投票权对应的事实上是哈特意义上的股东剩余控制权,有限合伙人负责承担风险对应的是哈特意义上的股东剩余索取权。我们看到,在有限合伙构架下,原本统一于同一股东的剩余控制权与剩余索取权的股东权利履行实现了深度专业化分工。

第三,从阿里合伙人制度实施依赖主要股东的背书和谅解“升级”到依赖有限合伙构架的投资协议。阿里合伙人制度变相实现的“同股不同权构架”很大程度上依赖于马云和蔡崇信与软银和雅虎达成的股权协议。例如,软银超出30%的股票投票权将转交马云、蔡崇信代理,而在30%权限内的投票权将支持阿里合伙人提名的董事候选人。雅虎则统一将至多1.215亿普通股(雅虎当时所持的1/3,约占阿里总股本的4.85%)的投票权交由马云、蔡崇信代理。上述构架的有序运行一方面依赖阿里经营状况良好下主要股东的认同,和出现状况后于主要股东的有效沟通和充分谅解;另一方面则依赖于作为阿里内部管理制度的合伙人制度的健康运行。而上述两方面显然都存在不确定性,这将无形中增加阿里合伙人制度变相实现的“同股不同权构架”的运行成本。在一定意义上,阿里的合伙人制度不可复制。作为对照,马云对蚂蚁集团控制权安排则显得简洁明快,单刀直入,游刃有余。蚂蚁甚至在招股说明书中宣称,“并不存在公司治理的特殊安排”。我们看到,马云在公司控制权设计的理念上开始从阿里合伙人阶段更多依靠内部管理制度、合伙伙伴的谅解和企业文化转向更多依靠受法律保护的投资协议。那么,蚂蚁上市推出的有限合伙构架存在哪些潜在的问题呢?首先,有限合伙构架下股权激励计划受益人的高管的投资者权益保护更多依赖于有限合伙投资协议和《合伙企业法》的救济。受到有限合伙公司的合伙人不能超过50人的限制,成为有限合伙人的高管以及身后的员工尽管不具备法律认可的股东身份,但他们能够依据有限合伙投资协议享有类似股东分红权和股价升值权的经济受益权。这使得有限合伙构架下的作为有限合伙人的高管享有的经济收益权一定程度上类似于华为的“虚拟股权”。为了弥补上述设计可能存在的缺陷,在2020年8月蚂蚁集团审议通过将控股股东之一君瀚持有的约30.79亿股份中的3.96亿股直接转为A 股限制性股票激励计划。并且计划未来上市后通过增发或回购9.14亿股股份用于未来四年的员工激励,其中不超过8.22亿股继续用于A股限制性股票激励计划。其次,与阿里合伙人制度相比,有限合伙构架下蚂蚁的控制权向普通合伙人中的实控人集中,缺乏来自身份平等的合伙人之间的制衡,容易出现所谓的“经济专制”。我们知道,最早被称为“湖畔花园合伙人制度”的阿里合伙人制度创立的初衷就是希望通过合伙人制度的推出打破传统管理体系的等级制度,改变以往合伙人之间简单雇佣关系的治理模式,使不同合伙人形成共同的价值观和愿景反过来培育阿里独特的企业文化,以提升阿里的管理效率。因此,在蚂蚁未来的公司治理实践中,实控人和他的伙伴们如何建立平等对话途径和自动纠错机制是蚂蚁有限合伙构架面临的巨大挑战。我们把马云所缔造的阿里和蚂蚁这两家公司的控制权安排特征的比较总结在表3。表3:阿里与蚂蚁的控制权安排比较

第三,从阿里合伙人制度实施依赖主要股东的背书和谅解“升级”到依赖有限合伙构架的投资协议。阿里合伙人制度变相实现的“同股不同权构架”很大程度上依赖于马云和蔡崇信与软银和雅虎达成的股权协议。例如,软银超出30%的股票投票权将转交马云、蔡崇信代理,而在30%权限内的投票权将支持阿里合伙人提名的董事候选人。雅虎则统一将至多1.215亿普通股(雅虎当时所持的1/3,约占阿里总股本的4.85%)的投票权交由马云、蔡崇信代理。上述构架的有序运行一方面依赖阿里经营状况良好下主要股东的认同,和出现状况后于主要股东的有效沟通和充分谅解;另一方面则依赖于作为阿里内部管理制度的合伙人制度的健康运行。而上述两方面显然都存在不确定性,这将无形中增加阿里合伙人制度变相实现的“同股不同权构架”的运行成本。在一定意义上,阿里的合伙人制度不可复制。作为对照,马云对蚂蚁集团控制权安排则显得简洁明快,单刀直入,游刃有余。蚂蚁甚至在招股说明书中宣称,“并不存在公司治理的特殊安排”。我们看到,马云在公司控制权设计的理念上开始从阿里合伙人阶段更多依靠内部管理制度、合伙伙伴的谅解和企业文化转向更多依靠受法律保护的投资协议。那么,蚂蚁上市推出的有限合伙构架存在哪些潜在的问题呢?首先,有限合伙构架下股权激励计划受益人的高管的投资者权益保护更多依赖于有限合伙投资协议和《合伙企业法》的救济。受到有限合伙公司的合伙人不能超过50人的限制,成为有限合伙人的高管以及身后的员工尽管不具备法律认可的股东身份,但他们能够依据有限合伙投资协议享有类似股东分红权和股价升值权的经济受益权。这使得有限合伙构架下的作为有限合伙人的高管享有的经济收益权一定程度上类似于华为的“虚拟股权”。为了弥补上述设计可能存在的缺陷,在2020年8月蚂蚁集团审议通过将控股股东之一君瀚持有的约30.79亿股份中的3.96亿股直接转为A 股限制性股票激励计划。并且计划未来上市后通过增发或回购9.14亿股股份用于未来四年的员工激励,其中不超过8.22亿股继续用于A股限制性股票激励计划。其次,与阿里合伙人制度相比,有限合伙构架下蚂蚁的控制权向普通合伙人中的实控人集中,缺乏来自身份平等的合伙人之间的制衡,容易出现所谓的“经济专制”。我们知道,最早被称为“湖畔花园合伙人制度”的阿里合伙人制度创立的初衷就是希望通过合伙人制度的推出打破传统管理体系的等级制度,改变以往合伙人之间简单雇佣关系的治理模式,使不同合伙人形成共同的价值观和愿景反过来培育阿里独特的企业文化,以提升阿里的管理效率。因此,在蚂蚁未来的公司治理实践中,实控人和他的伙伴们如何建立平等对话途径和自动纠错机制是蚂蚁有限合伙构架面临的巨大挑战。我们把马云所缔造的阿里和蚂蚁这两家公司的控制权安排特征的比较总结在表3。表3:阿里与蚂蚁的控制权安排比较

从投票权配置权重倾斜的对象来看,阿里合伙人制度是向合伙人集体倾斜,而蚂蚁的有限合伙构架则向作为执行事务合伙人的普通合伙人背后的实控人倾斜;从实施效力来看,阿里合伙人制度的实施依赖主要股东背书和谅解和内部管理制度的完善,而蚂蚁的有限合伙构架则依赖受法律保护的有限合伙投资协议;从是否关联员工持股计划来看,阿里合伙人制度是需要单独设立员工持股计划作为配套,而蚂蚁的有限合伙构架则是内嵌员工持股计划,有限合伙构架中的有限合伙人就是股权激励计划的受益人;最后,从实施成本来看,阿里合伙人制度牵涉面广,不确定性大,实施成本高,而蚂蚁的有限合伙构架则简洁明快,单刀直入,游刃有余,实施成本低。由于很好地平衡了员工股权激励问题与实控人对公司的控制问题,成为兼具股权激励和公司控制功能的复合体,有限合伙构架近年来受到包括蚂蚁在内的一些公司控制权安排的青睐。检索发现,在2012年之前,我国A股上市公司中鲜有以有限合伙投资协议构架参与公司控制的情形。而从2012年开始则出现稳定增长的趋势。从2012到2019年,我国上市的非国有公司中,177家公司实际控制人(占比7.15%)通过成为有限合伙企业的普通合伙人实现对上市公司的控制。一个可以预见的事实是,在我国资本市场将会有越来越多的公司选择有限合伙构架实现实控人对公司的控制。

从投票权配置权重倾斜的对象来看,阿里合伙人制度是向合伙人集体倾斜,而蚂蚁的有限合伙构架则向作为执行事务合伙人的普通合伙人背后的实控人倾斜;从实施效力来看,阿里合伙人制度的实施依赖主要股东背书和谅解和内部管理制度的完善,而蚂蚁的有限合伙构架则依赖受法律保护的有限合伙投资协议;从是否关联员工持股计划来看,阿里合伙人制度是需要单独设立员工持股计划作为配套,而蚂蚁的有限合伙构架则是内嵌员工持股计划,有限合伙构架中的有限合伙人就是股权激励计划的受益人;最后,从实施成本来看,阿里合伙人制度牵涉面广,不确定性大,实施成本高,而蚂蚁的有限合伙构架则简洁明快,单刀直入,游刃有余,实施成本低。由于很好地平衡了员工股权激励问题与实控人对公司的控制问题,成为兼具股权激励和公司控制功能的复合体,有限合伙构架近年来受到包括蚂蚁在内的一些公司控制权安排的青睐。检索发现,在2012年之前,我国A股上市公司中鲜有以有限合伙投资协议构架参与公司控制的情形。而从2012年开始则出现稳定增长的趋势。从2012到2019年,我国上市的非国有公司中,177家公司实际控制人(占比7.15%)通过成为有限合伙企业的普通合伙人实现对上市公司的控制。一个可以预见的事实是,在我国资本市场将会有越来越多的公司选择有限合伙构架实现实控人对公司的控制。